【研究報告】

環境省事業における研究成果

http://www.u-tokyo-rad.jp/staff/data/U-Tokyo_Fukushima_Shien.pdf

【研究報告】

環境省事業における研究成果

http://www.u-tokyo-rad.jp/staff/data/U-Tokyo_Fukushima_Shien.pdf

【放射線をいかに語るか(PDF)】

■経緯と概要

この資料集は、福島第一原子力発電所の爆発事故以降、放射線被曝の健康リスクを地域住民に伝え、理解してもらう活動を精力的に続けてきた3人の専門家へのインタビューをまとめたものです。今回の過ちが起きたのは、原発の過酷事故が生じることを想定していなかったからだと言えます。3・11以前には、過酷事故が起こったときの対応の仕組みも手順も心の準備も、ほとんどありませんでした。そこで、もう少しうまく対応する道はなかったのかを検討するために、この資料集は企画されました。この資料集でインタビューした3人は、専門分野も被災地との関わり方もさまざまに異なりますが、いずれも地域の住民の方々の立場と目線に立って、どのような情報を、どのような形で提供すれば良いのか、悩み、考え、工夫してきた人たちです。この冊子が,今回の事故後に私たちが経験したことを将来に活かすためのヒントになることを願っています。

■体制・工程

この資料集は、文部科学省原子力基礎基盤戦略研究イニシアティブ「原子力と地域住民のリスクコミュニケーションにおける人文・社会・医科学による学際的研究」(研究代表者:中川恵一)の成果の一部として作られました。インタビューは同プロジェクトの佐倉統(東京大学大学院情報学環)、水島希(東京大学大学院情報学環)、坂田尚子(東京大学医学部附属病院)が行いました。

【原発事故後、いかに行動したか(PDF)】

この資料集は、一集目『放射線をいかに語るか――被災地域における専門家の模索』に続く二集目として作られました。 この資料集では、本プロジェクトに参加している、東京大学医学部附属病院放射線科の作美明に、これまでの活動の記録を書き下ろしてもらいました。また、農学の立場から福島支援を続ける研究者である、東京大学大学院農学生命科学研究科の溝口勝先生と、全村避難のなかで、飯舘村内で操業を続ける菊池製作所へのインタビューを掲載しました。福島第一原子力発電所の爆発事故以降、「想定外」とされたこの事故に各々の立場で向き合った経験がまとめられています。

この資料集は、文部科学省原子力基礎基盤戦略研究イニシアティブ「原子力と地域住民のリスクコミュニケーションにおける人文・社会・医科学による学際的研究」(研究代表者:中川恵一)の成果の一部として作られました。

【飯舘村壁新聞・かわら版道しるべ(PDF)】

住民同士の放射線に関するコミュニケーションを促進するために、飯舘村壁新聞とかわら版道しるべの制作に携わりました。

飯舘村壁新聞とかわら版道しるべは、飯舘村の自治体および仮設に配布・掲示されました。

【放射線についての理解促進のための勉強会(政府インターネットテレビ)】

放射線に関する理解(健康影響など)について依然不確かな情報が飛び交っています。そこで、放射線について科学的に確立されている情報を発信・普及する勉強会を実施しました。

【放射線についての理解促進のための勉強会 第2回(政府インターネットテレビ)】

福島県広野町の中学生を対象に、放射線についての勉強会を開催しました。

勉強会では、放射線に関する基礎知識や放射線被ばくによる健康影響などについてお話しました。授業のあとは、一緒に給食を食べながら、意見交換もできました。

【放射線についての理解促進のための動画】

放射線についての理解を促進するために、3本の動画を作成しました。

これらの動画は、環境省 原子力災害影響調査等事業(放射線の健康影響に係る研究調査事業)「リスクの多元性を考慮したリスクコミュニケーションの実施とそのあり方に関する研究」(主任研究者:中川恵一)の成果の一部として作られました。

現在、作成した動画について調査を行っています。もしよろしければ、ご協力いただけますようお願い申し上げます。

こちらより、ご回答いただけます。

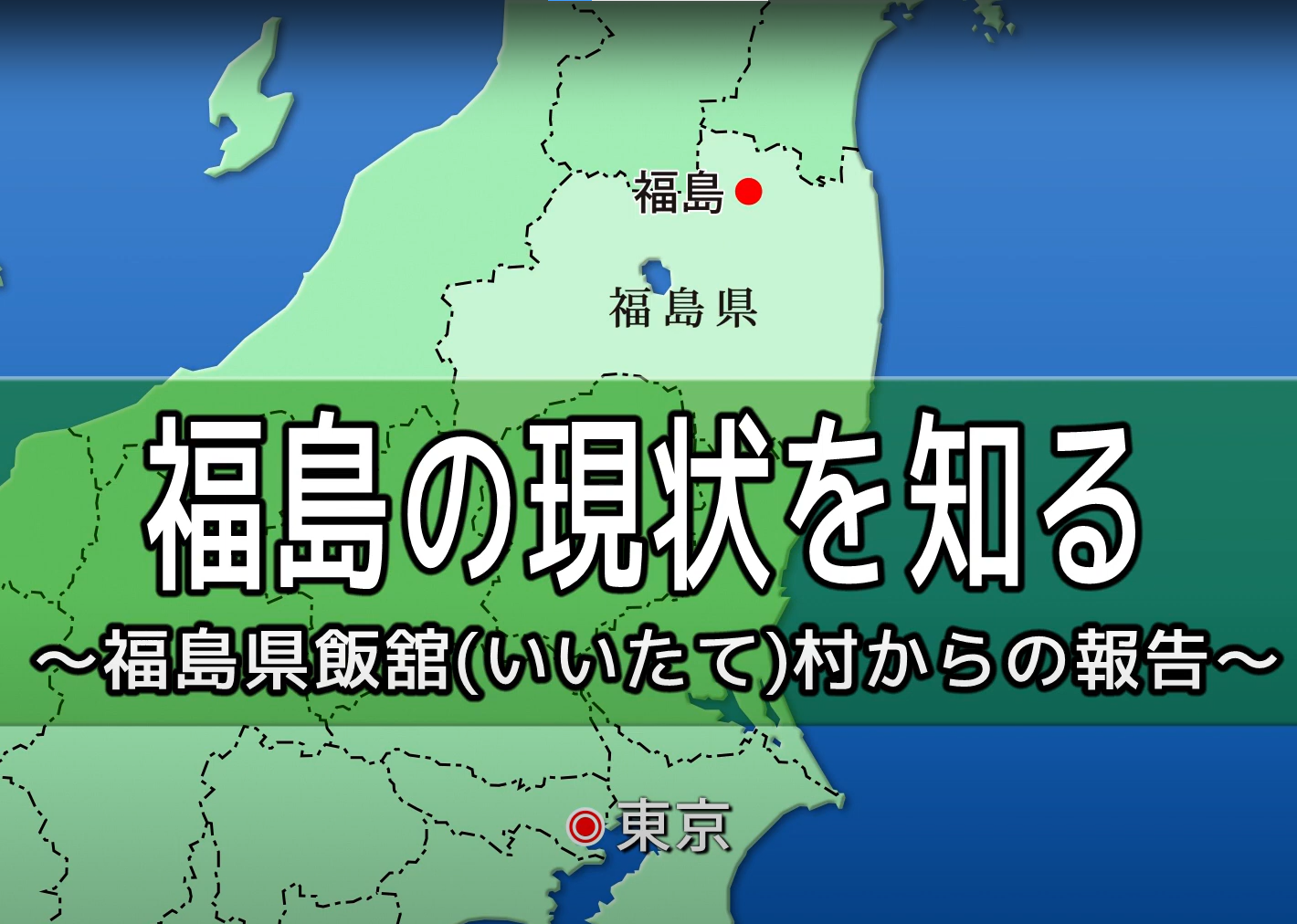

福島の現状を知る

がん教育

日本の未来を担う子供たちに、がんの予防と治療の啓発を通じ、生きることの意義をより深めてもらうための特別授業「生きるの教室」の特別講師として、2011年以来、全国計14の中学校でがん教育の特別授業を行いました。

詳細

■がん教育「生きるの教室」

【概要】

日本の未来を担う子供たちに、がんの予防と治療の啓発を通じ、生きることの意義をより深めてもらうための特別授業「生きるの教室」の特別講師として、2011年以来、全国計14の中学校でがん教育の特別授業を行いました。

◆授業を実施する上で考慮した点

【「生きるの教室」実施報告書 】(PDF)